- 入学準備

1年生の通学路は安全対策できている?

ご家庭で考える防犯と安心のコツ

小学校入学は、お子さまにとって大きな一歩です。お子さまのやる気や期待がふくらむ一方で、お子さまが安全に通学できるのか、という不安を感じる保護者のかたも少なくありません。また、お子さまが一人で行動する機会が増えるため、不審者との接触といった防犯上の課題も出てくるでしょう。

この記事では、小学1年生が直面しやすいリスクやその背景を解説し、通学路の安全を守るために家庭でできる対策を具体的に紹介します。「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」を活用した「自分で考え、行動する力」を育てるヒントもお伝えします。

<目次>

小学校入学で直面する通学路の不安と現実

小学校への入学は、お子さまが初めて「自分の足で社会に出る」タイミングです。保護者のかたにとっては、お子さまが毎日一人で通学することへの不安が大きい時期でしょう。中でも、最も懸念されるのが通学路での交通事故や不審者との接触といったトラブルです。

通学路のリスクについて、下記で詳しく解説します。

「7歳の壁」といわれる小学校低学年は歩行中の交通事故が多い

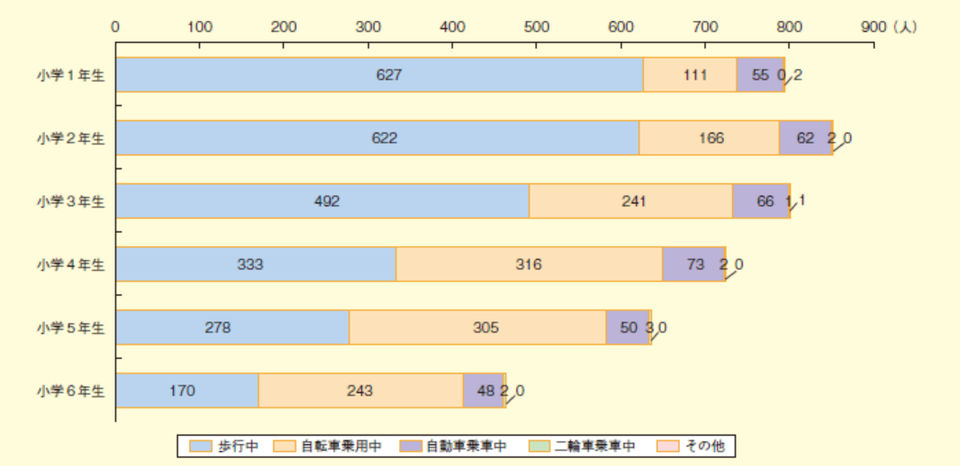

内閣府の「令和3年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況」(2021年)によると、小学生の歩行中の交通事故死傷者数は小学1年生、つまり7歳が最も多く、学年が上がるごとに減少する傾向にあります。これは、お子さまが保護者のかたの付き添いなしで通学し始めるタイミングと一致しており、大きな不安要素といえます。

小学校低学年の子どもは視野が狭く、大人のように周囲の動きや信号、車の速度を総合的に判断できません。また、行動に対する見通しが甘く、急に道路に飛び出してしまうケースもあります。こうした未熟さが「7歳の壁」と呼ばれる理由です。

交通事故を未然に防ぐためには、単にルールを教えるだけでなく、お子さまの特性を踏まえた指導と環境整備が必要です。

■小学生の学齢別状態別死者重傷者数(2017~2021年合計)

小学生の交通事故は登下校中に集中している

公益財団法人交通事故総合分析センターの「子どもの歩行中の交通事故」(2019年)によると、小学生の歩行中の事故は午後2時から5時台の下校時間帯に集中しています。登校時は集団登校や保護者のかたの見送りなどで安全が確保されやすい一方、下校時は学年ごとに下校時間が異なるため、一人になるケースが多くなり、危険が増すといえるでしょう。

また、学校帰りに友達と遊んだり、寄り道したりすることで予期せぬトラブルに巻き込まれることもあります。保護者のかたは「どこで」「いつ」「誰と帰るのか」をしっかり確認し、下校ルートの見直しや、ご家庭でのルールづくりを行うことが求められます。

子どもは「危ない人」かどうかを判断できない

「知らない人についていかない」とお子さまに教えることは一般的ですが、実際にはその判断が難しい場合もあります。不審者は、「お母さんの友達」「君の名前を知っている人」など、知っている人のふりをして近づいてくることがあります。

子どもは「顔を知っている人は、安全な人」と思い込みがちです。実際に、毎日あいさつをして信頼関係を築いた後に犯行に及ぶケースもあります。見た目や話し方だけで人の安全性を判断するのは非常に危険です。

そのため、防犯教育では「知らない人かどうか」で判断させるのではなく、「こういう状況のときは逃げる」「誰かに知らせる」といった行動基準を持たせることが効果的です。

通学路の危険を減らす!ご家庭でできる実践ガイド

お子さまの安全を守るには、大人が注意を呼びかけるだけでなく、お子さま自身が危険に気づき、自分で行動できる力を育てることが大切です。通学路の安全対策は、「ルールを守る」だけでは不十分なので、状況に応じて判断し、危険を回避する力を育てるには、ご家庭での保護者のかたの関わり方がカギになります。

ここからはご家庭で実践できる安全対策を、ポイントごとに詳しくご紹介します。

通学路を一緒に歩き、「子ども目線」で危険を確認する

入学前には、必ず親子で実際の通学路を歩いてみましょう。大切なのは、大人の視点ではなく子どもの目線で危険を見つけることです。

大人には気にならない低い塀や植え込みでも、背の低いお子さまにとっては視界を遮る死角になります。また、お子さまは危険そのものを理解できていない場合もあります。だからこそ、「ここは危ないよ」ではなく、「どうしてここが危ないと思う?」と問いかけることが重要です。

保護者のかたと一緒に考えることで、お子さまは危険を自分でイメージし、「自分の身を守る」という意識が自然と育っていきます。

交通ルールの再確認と実践習慣の形成

お子さまが交通ルールを知っていても、危険を完全に回避できるわけではありません。実際、信号が青でも車が止まらないこともあります。大切なのは、ルールをどう守るか、どう判断するかを体で覚えることです。

次のような習慣を、日頃から身につけさせましょう。

<習慣づけたい交通ルールの基本>

- 信号が青でもすぐに渡らず「右・左・右」を確認してから渡る

- 横断歩道では手を上げて、自分の存在を運転手に知らせる

- 歩きながら遊ばない、読書しない、スマートフォンを見ない

こうした行動を繰り返すことで、交通ルールを実際に使う力がお子さまの中に根づいていきます。

確認すべき危険ポイントについて話す

親子で通学路を歩くときは、具体的な危険ポイントを一緒に見つけながら、学校の指定に従いながら安全なルートを決めていきましょう。次のような視点で確認すると効果的です。

<確認すべき通学路の危険ポイント>

- 歩道と車道の区別:ガードレールがない道は特に注意

- 交通量:車がスピードを出しやすい細道は避ける

- 見通し:塀や植え込み、看板などで視界が遮られる場所は要注意

- 人通り:人が少ない時間帯・場所は警戒する

特に下校時は、一人になる時間帯や場所を事前にチェックし、できるだけ人通りの多いルートを選んでください。

「逃げ込める場所」を事前に親子で共有する

もしものときに助けを求められる「逃げ込める場所」を、事前にお子さまと一緒に確認しましょう。親子で実際に通学路を歩きながら、「怖くなったら、どこに行けばいいかな?」と問いかけ、一緒に次のような場所を探すことをおすすめします。

<お子さまが逃げ込める場所>

- 警察署・消防署・公共施設・図書館など

- 「こども110番の家」のステッカーがある家や店舗

- 地域のお店、知り合いの家、子どもが行き慣れた場所

地図に印をつけたり、リスト化して冷蔵庫などに貼ったりすると、いざというときの行動にもつながりやすくなります。

防犯意識を高める!登下校・一人行動の注意点

小学生になると、お子さまが一人で行動する機会が一気に増えます。登下校中はもちろん、友達と遊びに出掛けたり、習い事に通ったりと、親の目が届かない場面が多くなります。

お子さま自身の防犯意識を高めるための、登下校・一人行動の注意点は下記のとおりです。

下校時は特に警戒が必要

登校時は集団で歩くことが多く、時間帯も一定しているため見守りやすいですが、下校時は一人になる時間が多くなるため注意が必要です。学年ごとに下校時間が異なり、友達と別れる地点から一人になることもあります。声かけや連れ去りなどの事件は、こうした「一人の時間」に起きやすい傾向があります。

保護者のかたは、お子さまが一人になるタイミングやルートを把握し、「一人のときは警戒する」「寄り道をしない」「早足で帰る」といった意識づけを行いましょう。

狙われにくい子どもになるための行動習慣

犯罪者は「声をかけやすい子ども」を狙う傾向があります。何気ない行動でも、犯罪のターゲットにされやすくなるといいます。次のような行動習慣を身につけることをおすすめします。

<声をかけにくい子どもになるための習慣>

- 寄り道をせず、足早にさっそうと歩く

- 一人にならない、友達と一緒に行動する

- 行き先や帰宅時間を必ず家族に伝える

例えば「ダラダラ歩いている」「キョロキョロしている」「スマートフォンを見ながら歩いている」といった様子は、犯人にとって接触しやすい対象になりえます。日常の中で自然に身につけることが、防犯につながるといえるでしょう。

防犯ブザーの選び方と正しい活用法

防犯ブザーは、お子さまが持ち歩ける最も実用的な防犯アイテムです。ただ持たせるだけでなく、選び方・取り付け方・使い方の指導が重要です。

<防犯ブザーの選び方と正しい活用法>

- 音量と耐久性を重視し、「優良防犯ブザー」マークのある製品を選ぶ

- 取り付けはランドセルのベルトではなく、腰まわりなどすぐ手が届く場所がおすすめ

- 実際に鳴らす練習をし、引く力、タイミングに慣れておく

- 定期的に電池切れや故障がないかチェックする

また、ブザーは音で助けを呼ぶだけでなく、犯人をひるませて逃げる時間を稼ぐ道具でもあります。目的をお子さまにもきちんと理解させておきましょう。

時間帯と季節による通学路の変化をチェック

通学路の安全は、時間帯や季節によって大きく変わります。例えば、昼間は人通りのある商店街でも、夕方になると店が閉まり、人がいなくなると一気に不安な雰囲気になることがあります。冬場は日が短く、下校時にはすでに薄暗くなっている日も多いでしょう。

保護者のかたも各季節や時間帯に実際の通学路を歩き、「この時間はどう見える?」「暗くて怖くない?」など、お子さまの感じ方を確かめることをおすすめします。

ニュースを使った「自分ごと化」

日々のニュースは、お子さまに防犯意識を持たせるための生きた教材になります。事故や事件の報道を一緒に見ながら、「もし同じ状況だったら、どうする?」と問いかけることで、実際の行動イメージが持てるようになります。

防犯対策は、「知識」を与えるだけでなく、「自分ごと」として考えさせることが、効果的な学びになります。

自立心を育てるための家庭でのサポート

小学校入学は、お子さまが一人で行動する範囲が格段に広がる大きな節目です。通学路を一人で歩き始める中で、交通事故や犯罪から身を守る力は不可欠です。同時に、新しい学習や友人関係といった学校生活への適応も始まります。

こうした変化に対応し、お子さまの自立心を育てるための家庭でのサポートについて解説します。

通学の安全対策は、自立心育成の第一歩

通学路での安全を考えることは、単なる防犯や交通ルールの話ではなく、お子さまの自立心を育てる重要なプロセスでもあります。

保護者のかたが一方的に「ここは危ない」と教えるだけではなく、「どうして危ないと思う?」と問いかけ、お子さま自身が考え、行動することが大切です。お子さまの目線で危険をイメージすることで、「自分で判断し、自分で行動する力」が自然と身についていきます。

これは、将来的にさまざまな場面で必要とされる「生きる力」の基礎となります。安全対策を通じて、主体的に考え、行動する力を育てていきましょう。

学習面でも「自分で考える習慣」を支える

通学だけでなく、学習面でも自分で考える習慣を育てることが、お子さまの成長を大きく支えます。入学直後は、授業についていけるか、友達と仲良くできるかなど、不安を感じるお子さまも少なくありません。

そんなとき、家庭での学習環境が整っていれば、お子さまは安心して学校生活に取り組むことができます。

例えば「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」は、自分のペースで学習を進められるので、つまずきやすいポイントもその場で解消できる工夫が施されています。「できた!」「わかった!」という成功体験が、自信につながり、自分で考える力も育っていくでしょう。

また、新小学1年生向けのオリジナルのコンテンツも豊富で、国語や算数といった学習以外にも交通安全について学べるコンテンツもあるので、楽しくルールを知ることも可能です。

こうした日々の積み重ねが、学習だけでなく、防犯や危険回避の場面でも、的確な判断力を発揮する土台になります。

安全と学習の備えを万全にすれば、学校生活がスムーズになる

安心して小学校生活をスタートさせるためには、「通学の安全」と「学習の自信」の両方をしっかり整えておくことが大切です。

まずは親子で通学路を一緒に歩き、危険な場所や注意すべきポイントを共有すれば、お子さまの「自分で考えて行動する力」を育むことができます。そして、自宅での学びの習慣が整っていれば、学校の授業にもスムーズに入っていけるようになります。

「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」なら、自宅で安心して学習できるだけでなく、自分の力で学ぶ習慣や考える力を育てることができます。日々の家庭学習を通じて、お子さまは「自分で気づき、考え、行動する力」を身につけていくのです。安全面と学習面の両方からお子さまをサポートするために、「チャレンジタッチ」を一度お試しください。

- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。