- 学習法

新小学1年生の学習計画を解説!

授業内容と家庭での学び方

「授業についていけるだろうか」「学習習慣は身につくのか」など、新1年生の保護者のかたは多くの不安を抱えています。近年の教育改革によって、授業の進め方や学習内容は変化しており、保護者のかたのこれまでの経験だけでは対応しきれない場面も増えてきました。

しかし、あらかじめ新1年生の学習計画や授業の進行方法、必要な家庭でのサポートを知っておくことで、こうした不安は大きく軽減できます。この記事では、近年の学習要領の変化や新小学1年生の学習計画、サポート方法などについて解説します。

近年の小学校学習の変化

小学校の学習指導要領は、おおよそ10年に一度のペースで改訂されており、近年では2020年度から新たな学習指導要領が導入されました。この新学習指導要領では、「知識・技能」だけでなく、「思考力・判断力・表現力」といった資質・能力をバランスよく育てることが重視されています。

これにより、入学直後の授業の進め方や学習内容にも変化があり、保護者のかたも従来とは異なる視点でお子さまの学びを理解する必要があります。特に新1年生の場合、スムーズに学校生活に慣れながら、基礎的な学習習慣を築くための工夫が取り入れられています。

ここでは、2020年度から導入された新しい学習方針のうち、以下の3つのポイントについて紹介します。

<2020年度の学習指導要領で導入された3つの学習方針>

- スタートカリキュラム

- プログラミング教育の導入

- 英語教育の早期化

スタートカリキュラム

新1年生が安心して学校生活に馴染めるよう、入学後1~2か月間は「スタートカリキュラム」と呼ばれる特別な期間が設けられています。この期間の目的は、学力を一方的に詰め込むのではなく、子どもたちが新しい環境に慣れ、生活リズムや学習への意識を無理なく整えることです。

授業内容も、生活科や遊びを取り入れながら、お子さま同士の関わりや先生との信頼関係づくりを重視しています。学ぶことへの不安を和らげ、自然な形で「学ぶ楽しさ」を感じられるよう工夫されており、将来の学習意欲や学校生活の土台を築く大切な時期といえます。

プログラミング教育の導入

2020年度からの新学習指導要領では、小学校でもプログラミング教育が必修化されました。新1年生の段階では本格的なプログラミング言語の学習ではなく、「論理的に考える力=プログラミング的思考」を育てることが目的です。

例えば、「順序立てて行動する」「条件に応じて動きを変える」といった、日常生活の中にもある論理的思考の基礎を、遊びや体験を通じて学びます。具体的には、簡単なロボットやタブレット教材を使って、命令通りに動かす活動や、順番に沿って問題を解決するゲームなどが導入されることがあります。このような学びは、将来のICT社会を生き抜く力を育むだけでなく、算数や理科といった他教科の理解にもつながります。

英語教育の早期化

新学習指導要領では、英語教育の開始時期も見直され、これまでよりも早い段階から英語に親しむ機会が設けられるようになりました。具体的には、中学年(3・4年生)から「外国語活動」が必修化されており、さらに低学年(1・2年生)でも、自治体や学校の判断によって英語活動を取り入れているところが増えています。

文部科学省の方針では、1・2年生に対する外国語活動は必修ではないものの、「英語に親しむ」時間を設けることで、言語への関心や異文化理解を自然に育てることが期待されています。活動内容は、歌やゲーム、簡単なあいさつなどが中心で、楽しみながら英語の音やリズムに触れることが目的です。このような早期の英語体験は、語学学習への抵抗感を減らし、今後の英語学習へのスムーズな導入にもつながります。

なお、「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、こうした英語学習の流れにも対応しており、自宅でも楽しく英語に触れられる工夫がなされています。

新1年生の授業と学習計画

次に、実際に新1年生がどのように授業を進めていくのかを見ていきましょう。文部科学省の「学習指導要領に基づく教科別標準授業時数」によると、1年生の授業時間は1コマ45分で、年間の合計授業時間数は約850時間です。

授業は大きく分けて「国語」「算数」「生活科」の主要3教科のほか、「音楽」「図工」「体育」などの教科があり、基礎的な知識や技能だけでなく、学ぶ楽しさや考える力、表現力を育むことが重視されています。

ここでは、新1年生が履修する教科の内容について解説します。

<新1年生の学習内容>

- 国語(年間306時間)

- 算数(年間136時間)

- 生活科(102時間)

- その他の教科

国語(年間306時間)

国語は、小学1年生にとって最も授業時間数が多い教科で、年間306時間が割り当てられています。学習指導要領によると、1・2年生で身につけるべき国語の力は、読み書きや会話など日常生活に密着した基礎的な言語活動が中心です。授業では「話す・聞く・読む・書く」の4技能をバランスよく育成していきます。単に文字を読む・書く練習だけでなく、「身近なできごとについて話し合う」「順序立てて考えを伝える」など、コミュニケーション力を養う活動が多く取り入れられています。

家庭では、読み聞かせや会話の中で語彙を増やす機会を設けることが大切です。授業だけでは得られない言語体験を補うことで、国語力の定着がより深まります。

<1・2年生の学習>

- 話すこと・聞くこと:身近な事柄について話題に沿って話し合う

- 書くこと:事柄の順序を考える。語と語や文と文の接続に注意

- 読むこと:やさしい読みものに興味を持つ

算数(年間136時間)

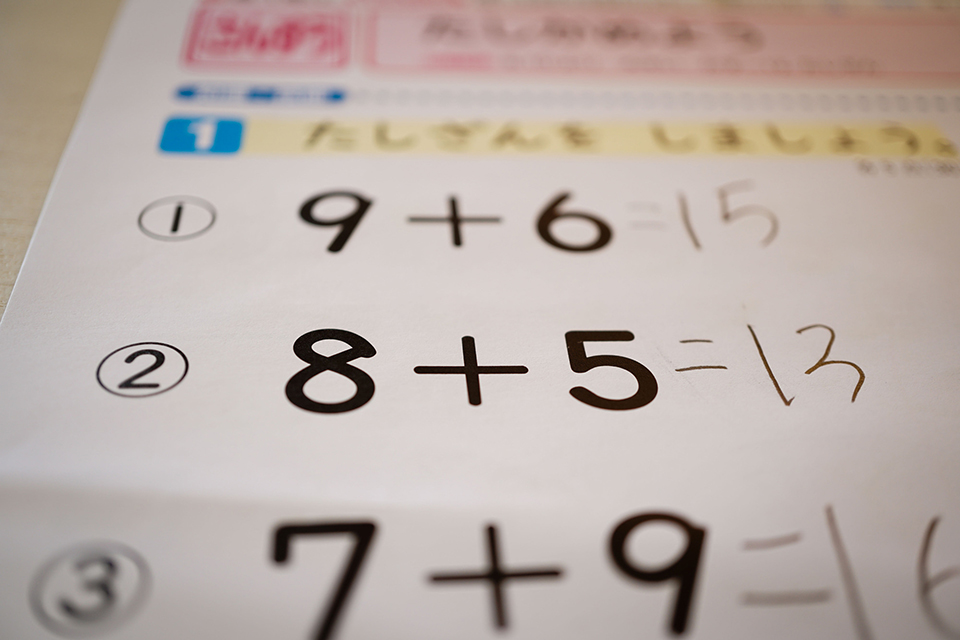

小学1年生の算数は、数・量・形の基礎をしっかり固めることが目的です。年間授業時間は136時間で、学習内容は「整数の加法・減法」を中心に、生活に密着した算数的感覚を養う構成になっています。まず、たし算・ひき算といった基本的な計算を、図や具体物を使いながら理解し、確実に定着させることが重要です。また、長さの比較や、図形の特徴(平面・立体)についても学び始める時期になります。

学習効果を高めるには、家庭でも日常生活に結びついた「数」や「形」に触れることが効果的です。例えば、「お皿が3枚と2枚あると全部で何枚?」というような会話など、買い物、料理など日常生活を通じて実感を伴う学びを意識すると、理解が深まります。

<小学1年生の学習>

- 整数の加法減法

- ものの長さを比較

- ものの形、方向や位置

生活科(年間102時間)

生活科は、小学1・2年生における特徴的な教科で、年間102時間が設定されています。この教科では、身近な生活の中での体験を通して、思考力・表現力・自立心を育むことが目的です。

例えば、「学校の探検」や「季節の自然に触れる活動」「家族や地域の人との関わり」などを通じて、子どもたちは「やってみる」「気づく」「考える」といった学習の基礎を身につけていきます。生活科は、机に向かう学習というより、日常生活そのものを学びの題材にする教科です。そのため、家庭でもお子さまの気づきや疑問に寄り添い、一緒に体験し、話し合うことが大切になります。

その他の教科

小学1年生では、国語・算数・生活科のほかにも、「音楽」「図画工作」「体育」「道徳」「特別活動」といった教科が設けられています。これらの教科は、お子さまの感性や身体的な成長、社会性を育む上で重要な役割を担っています。

■その他の教科と授業時間数

| 教科 | 時間 |

|---|---|

| 音楽 | 68時間 |

| 図画工作 | 68時間 |

| 体育 | 102時間 |

| 道徳 | 34時間 |

| 特別活動 | 34時間 |

家庭で新1年生の学習計画を立てるポイント

小学生の学習は、学校での授業だけでなく、家庭でのサポートによって理解や定着が大きく左右されます。計画を立てる場合には、教科に偏りが出ないようにバランスよく決め、都度目標を立てて振り返りを意識すると継続しやすくなります。

しかし、低学年のうちは、学習習慣そのものを家庭で育てることが最も重要です。家庭のライフスタイルに合ったペースで柔軟に調整し、続けられる仕組みをつくりましょう。

また、小学1年生の学習は、机に向かって行う勉強だけでなく、日常生活の中での経験や会話を通じて育まれるのが特徴です。特に低学年の学習は、学びと生活が密接に結びついており、家庭での過ごし方がお子さまの理解度や学習習慣の定着に強く影響します。

しかし、すべてを家庭で完璧にサポートするのは難しいこともあり、とくに共働きのご家庭や、習い事などで忙しいご家庭では、毎日の学習時間の確保が負担になることも少なくありません。

そうしたご家庭におすすめなのが、短時間で効率的に学べる「タブレット学習」です。学校の教科書に準拠したカリキュラムで、授業に沿った内容かつお子さまに必要な単元の復習・予習ができます。また、保護者のかたのサポートが最小限でも、お子さまが一人で取り組みやすく設計されている点も大きなメリットです。

以下の表に、タブレット学習で必要なサポートをまとめました。

■タブレット学習における家庭のサポート

| サポート内容 | 詳細 |

|---|---|

| 学習環境を整える | テレビやスマートフォンの音が気にならない場所に机を置く、文房具を揃えるなど集中できる環境づくりを行う |

| 短時間でも学習する習慣をつける | 毎日10〜15分でも机に向かう時間を習慣づける |

| 保護者のかたの声かけ | 「よくがんばったね」「今日は何を習ったの?」など、成果を認めたり話を聞いたりすることで学びへの意欲が高まる |

「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、教科書対応の教材が1台に集約されており、お子さまが自分の力で学び進められるよう工夫されています。また、保護者向けの学習記録機能も搭載されており、お子さまの取り組み状況を把握しやすい点も特長です。

以下より無料体験教材、資料のご請求が可能ですので、くわしくは以下をご確認ください。

新1年生の学習は家庭でのサポートがカギ

新1年生の学習は、小学校の授業だけで完結するものではありません。日常生活での経験や、家庭内でのちょっとした会話、環境づくりが、お子さまの学びを深める上で大きな役割を果たします。

しかし、ご家庭ですべてをサポートしようと思うと大変です。忙しいご家庭でも無理なく学習を支えられる方法として、タブレット教材の活用もご検討ください。短時間でも効果的に学べる仕組みが整っており、保護者のかたの負担も最小限で済むため、多くのご家庭に支持されています。こうした教材を上手に活用し、学習の習慣をつけていきましょう。

- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。