- 学習法

助詞「は・を・へ」の正しい使い方!

小1でつまずかない学習法を紹介

小学校1年生で初めて本格的に学ぶ助詞「は・を・へ」は、多くのお子さまがつまずきやすいポイントのひとつです。正しい使い方を理解できれば、国語の基礎力を身につけることにもつながります。

この記事では、「は・を・へ」の役割や使い分け、つまずきやすいポイント、家庭でできる効果的な学習方法についてわかりやすく解説します。さらに、国語の家庭学習として「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

<目次>

「は・を・へ」は理解できている?チャレンジタッチの問題を紹介!

「は・を・へ」は、小学1年生の6月下旬~7月上旬頃に学びます。その後、夏休み前までに、絵日記などで文章を書く練習が始まる ため、この時期に正しく理解することがとても重要です。

しかし「は・を・へ」は、「わ・お・え」と発音するので混同しやすく、書きまちがいが多くなる傾向にあります。「は・を・へ」は、文章を読む力や作文を書く力にも関わるため、使い分けが曖昧なままでは、小学2年生以降の国語学習にも影響を及ぼしかねません。

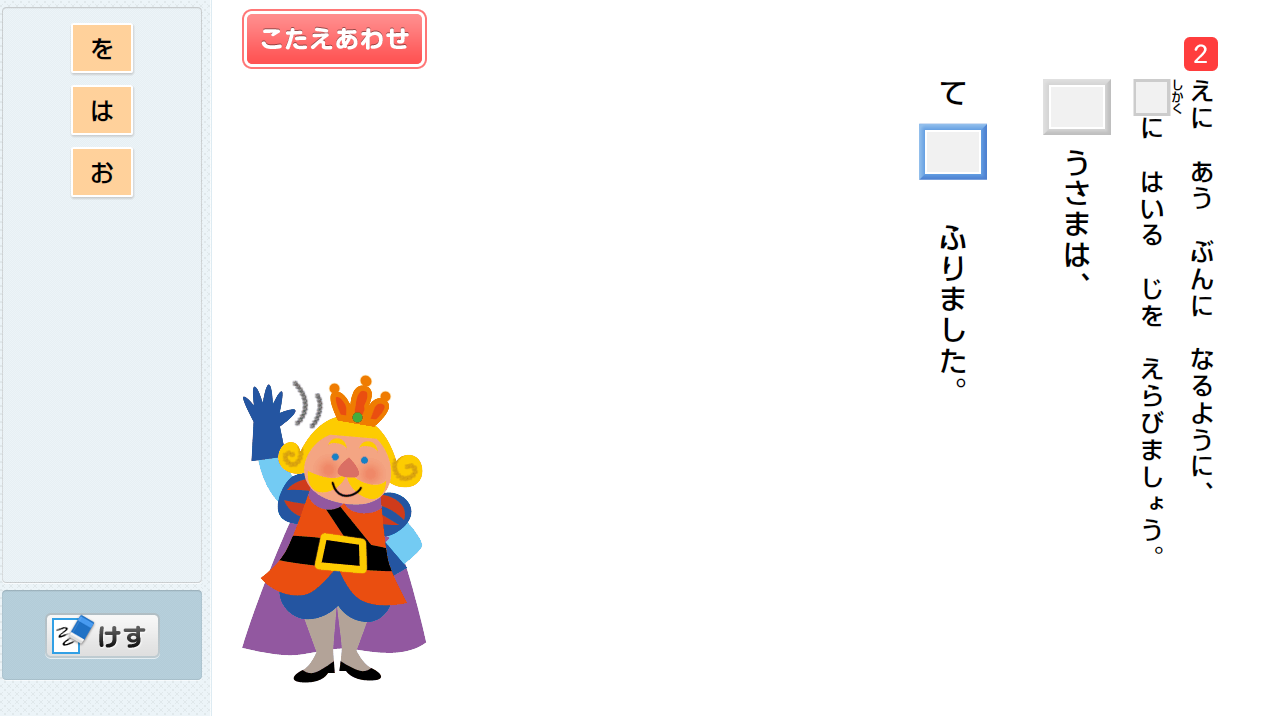

まずは、お子さまが「は・を・へ」と「わ・お・え」の違いを理解できているか、「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」に出てくる下記の問題を解いて確認してみましょう。

■「は・を・へ」に関する「チャレンジタッチ」の例題

<例題の解答>

おうさまは、

てをふりました

もしまちがえてしまった場合は、小学校1年生の夏休みまでに復習を重ねて、しっかりと定着させることが大切です。「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、このような問題を通じて、「は・を・へ」の正しい使い方を楽しく身につけることができます。

「は・を・へ」の基本的な役割と使い方

助詞「は・を・へ」には、言葉に意味を付け加え、文の構造を明確にする重要な役割があります。それぞれの助詞の役割と使い方は、下記のとおりです。

<「は・を・へ」の主な役割と使い方>

- 「は」→主語や話題を示す役割 例:わかめは、おいしいです。

- 「を」→動作の対象を示す役割 例:おかしをたべます。

- 「へ」→移動の方向を示す役割 例:えきへいきます。

これらの助詞を正しく使えるようになると、文の意味が明確になり、自分の考えや気持ちを正確に表現できるようになります。

「は・を・へ」と「わ・お・え」の違いと、つまずきポイント

「は・を・へ」は、それぞれ「わ・お・え」と発音します。そのため、お子さまは耳で聞いた音のとおりに「わ・お・え」と書いてしまい、誤った表記になることがあります。これは、多くのお子さまがつまずきやすいポイントのひとつです。

<「は」の書き方と読み方の違い>

「は」→言葉の後に付くときは「は」と書いて「わ」と読む

- 正:わかめはおいしいです。

- 誤:わかめわおいしいです。

<「を」の書き方と読み方の違い>

「を」→言葉の後に付くときは「を」と書いて「お」と読む

- 正:おかしをたべた。

- 誤:おかしおたべた。

<「へ」の書き方と読み方の違い>

「へ」→言葉の後に付くときは「へ」と書いて「え」と読む

- 正:えきへいく。

- 誤:えきえいく。

お子さまは音を頼りに言葉を覚える傾向があるため、「わたしわ」や「えきえ」など、音のまま書こうとします。このズレが壁となり、正しい書き方の習得を妨げる原因になります。

ただし、このようなまちがいは成長過程で自然に起こることです。書き方と読み方の違いを丁寧に教えることが、「は・を・へ」の使い方の理解につながります。

「は・を・へ」の効果的な学習方法

助詞「は・を・へ」は、小学1年生の6月下旬~7月上旬頃から授業で取り上げられます。夏休み前には絵日記や作文を書く学習に入るため、それまでに正しい使い方を身につけておくことが理想的です。

ここでは、ご家庭で実践しやすい3つの学習方法をご紹介します。

<「は・を・へ」の効果的な学習方法>

- 言葉を区切る練習をする

- まちがい探しや訂正問題で理解度をチェックする

- タブレット教材で家庭学習をする

言葉を区切る練習をする

「は・を・へ」の役割を理解するには、文の中で言葉をどこで区切るのかを意識させることが効果的です。下記のように、文に「/(スラッシュ)」を入れながら、言葉を区切る練習をしてみましょう。

<言葉を区切る練習例>

- ぼくはどうぶつえんへいきました。

→ぼく/は/どうぶつえん/へ/いきました。

上記のように文を区切る練習をすると、助詞の位置と役割が明確になり、正しい使い方の理解につながります。

まちがい探しや訂正問題で理解度をチェックする

ご家庭での学習方法として、保護者のかたがわざと「は・を・へ」の使い方をまちがえた文を作り、お子さまに正しく直してもらう「まちがい探し」も効果的です。

<「は・を・へ」のまちがい探しの例題>

- わたしわおんなのこです。

- りんごおたべた。

- どうぶつへんえいく。

まちがい探しはゲーム感覚で取り組めるため、お子さまは楽しみながら「は・を・へ」の使い方を学習できます。

タブレット教材で家庭学習をする

保護者のかたが忙しく、毎日のサポートが難しい場合は、タブレット教材の活用がおすすめです。タブレット教材は、「選択式問題」や「音声読み上げ機能」を使って楽しく学べる工夫がされているため、お子さまが一人でも学習を進められるというメリットがあります。

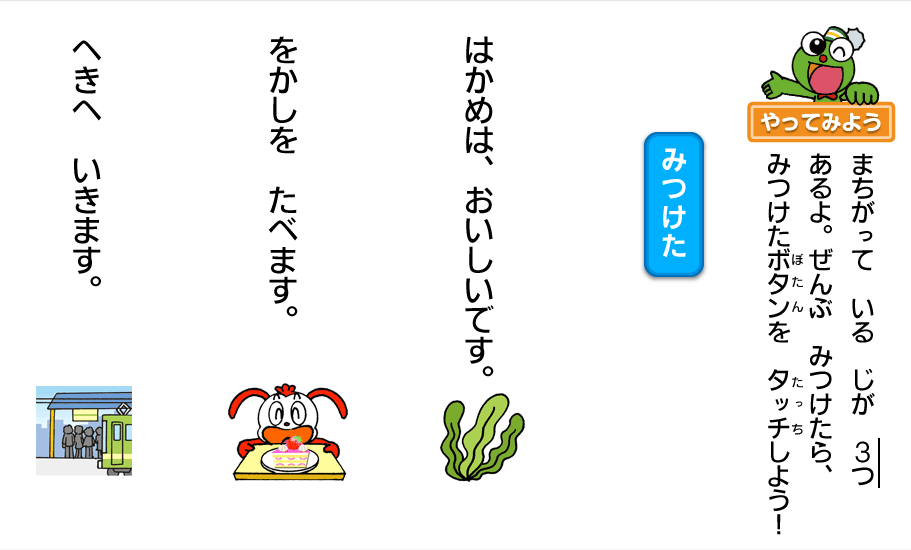

「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、「は・を・へ」と「わ・お・え」の違いを下記のような問題で楽しく学習できます。

■「は・を・へ」に関する「チャレンジタッチ」の例題

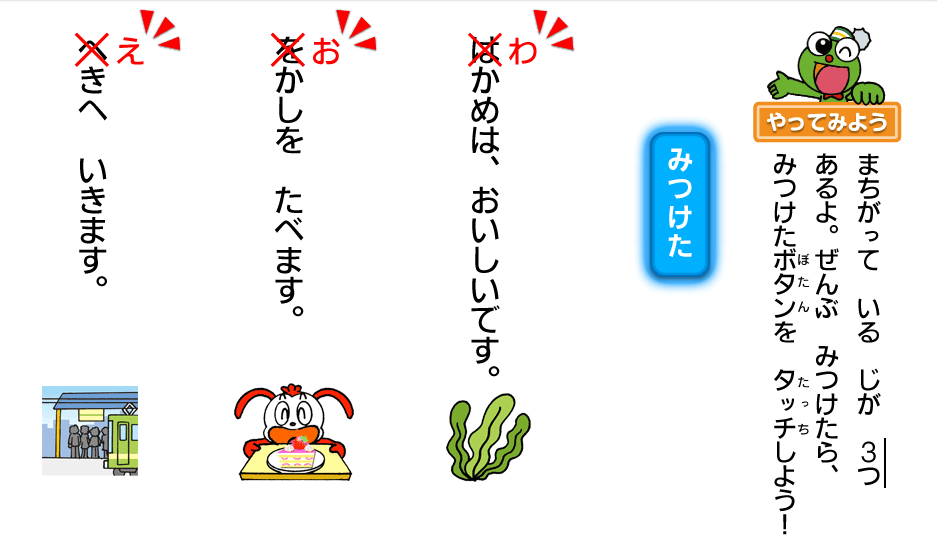

■例題の解答

「は・を・へ」の使い方は「チャレンジタッチ」で補おう

助詞「は・を・へ」は、発音と表記の違いから小学1年生がつまずきやすい学習ポイントです。しかし、役割や使い方を正しく理解すると、国語の基礎力をしっかりと築くことができます。

助詞を含めた国語の学習には、「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」がおすすめです。お子さまの理解度に合わせて基礎から応用まで無理なく学習できるよう、タブレットが一人ひとりに合った1日の学習内容を自動で提案するため、スムーズに学習をスタートできます。

また、1日の学習時間は7~15分と短く設計されているため、集中力が途切れにくく、日々の学習習慣づくりにも最適です。

お子さまの国語力を伸ばしたいと考えている保護者のかたは、「チャレンジタッチ」を家庭学習に取り入れてみてはいかがでしょうか。

- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。