- 学習法

「平均」の求め方をわかりやすく解説!

忙しい家庭でもできる学習法

「平均」の求め方は計算のステップが多く、小学生がつまずきやすい単元のひとつです。計算自体はできても、「平均」が何を表しているのか理解できていない子も少なくありません。

この記事では、「平均」の基本的な求め方をわかりやすく紹介し、忙しいご家庭でもお子さまを無理なくサポートするコツや、おすすめの学習スタイルをご提案します。「平均」の意味をしっかり理解し、家庭学習で自信をつけましょう。

<目次>

小学生が「平均」の求め方でつまずく理由

小学生が「平均」の学習でつまずく主な理由は、「平均」の理解が曖昧になっていることにあります。「平均」の計算は一見シンプルですが、記述式の応用問題が多く、「平均」を求める式を暗記するだけでは解けない問題が数多く出題されます。

応用問題は「合計=平均×個数」の式の活用や、「1あたり」の大きさにならす概念など、「平均」の本質的な意味を理解していないと正しく解けません。計算方法の暗記だけでなく、「平均」とは何かを根本から理解することが大切です。

「平均」とは?子どもにもわかりやすい言葉で説明

「平均」とは、いくつかの数量を等しくならした大きさを指します。これは、ばらばらの数を同じ数にそろえるという考え方で、将来の学習につながる重要な概念です。

例えばA、B、Cの3人兄弟がキャンディを持っていたとして、Aは4個、Bは2個、Cは3個のキャンディを持っています。これをみんなで同じ数になるように分けると、1人分は3個です。このように、数を揃えるのが「平均」の考え方です。

「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」を活用すれば、イラストや動画を使って、難しい「平均」の概念も楽しくわかりやすく学ぶことができます。

「平均」の求め方|式と基本の例題

「平均」を求める基本的な式は「平均=合計÷個数」です。この式を利用することで、全体の平均を算出することはもちろん、全体の数または数量を予想したり、目標達成に必要な数または数量を計算したりすることができます。

以下の例題で、「平均」の計算方法を紹介していきます。

「平均」を求める

まずは「平均」の求め方を見ていきましょう。「平均=合計÷個数」の式に当てはめて計算できます。以下の例題で、「平均」を求めてみましょう。

<例題>

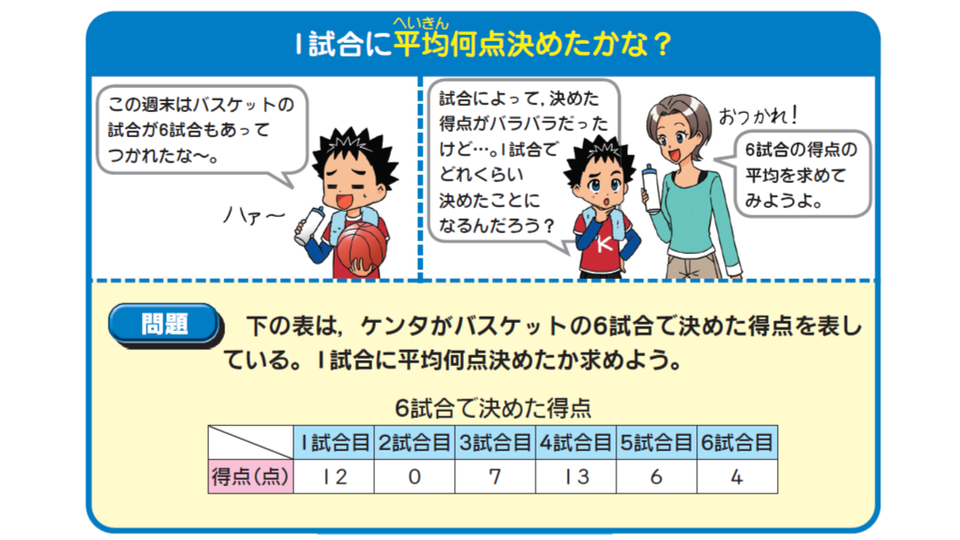

ケンタはバスケットボールを6試合しました。1試合目に12点、2試合目に0点、3試合目に7点、4試合目に13点、5試合目に6点、6試合目に4点を得点した時、1試合の平均は何点ですか?

<式>

(12+0+7+13+6+4)÷6=7

<答え>

7点

<解説>

この問題のとくにまちがえやすいポイントは、「0」の扱いです。今回の問題では、6試合の得点の平均を求めるので、0点の2試合目も試合の合計数に入れて計算しなければなりません。「平均」を求めるときは、0もほかの数と同じように合計の中に入れます。また、答えを書くときには単位を書くのも忘れないようにしてください。

「平均」から合計を予想する

「平均」を使って合計を予想することも可能です。大量にあるモノの全体の数または数量を求めたいときは、1個当たりの平均を算出することで予想できます。以下の例題で練習してみましょう。

<例題>

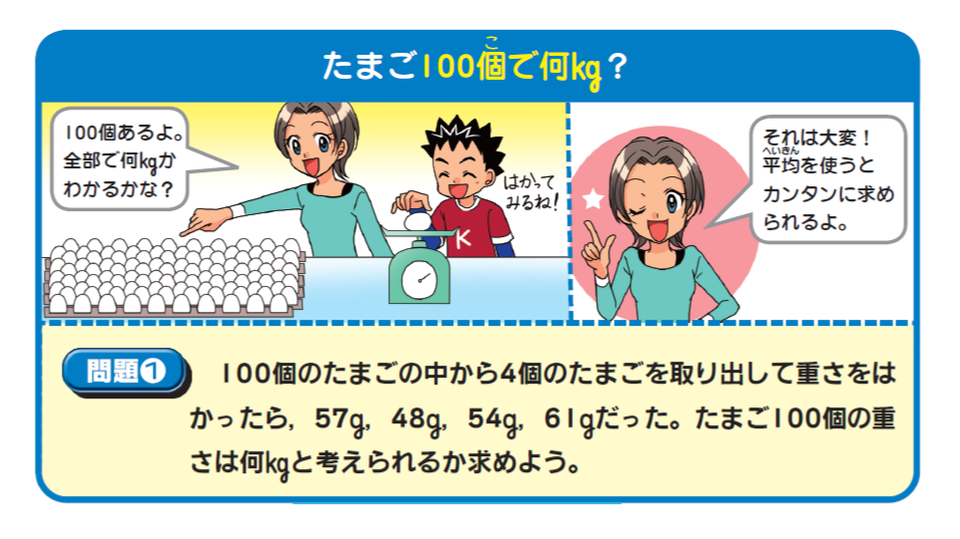

たまごが100個あります。そのうち4個のたまごの重さをはかると、57g、48g、54g、61gでした。たまご100個の重さは何kgと考えられますか?

<式>

(57+48+54+61)÷4=55

55×100=5500

5500g=5.5kg

<答え>

約5.5kg

<解説>

「平均」は合計を予想する際にも活用可能です。100個のたまごの重さを一つひとつはかるのは大変なので、今回は4個のたまごの重さをサンプルとして計算します。まず4個のたまごの平均の重さを計算すると、(57+48+54+61)÷4=55と計算することができます。たまご1個55gとすると100個分の重さは、55×100=5500です。このとき用いた式は、「合計=平均×個数」です。

また、答えを書くときは単位に注意しましょう。今回は単位を「g」から「kg」に直す必要があります。

目標の平均から目標値を求める

目標としている平均から目標の全体量を求め、あとどのくらいで目標を達成できるかを計算できます。以下の例題を見ていきましょう。

<例題>

ケンタは、月曜日~金曜日までの5日間で、1日平均15問の問題を解くことを目標にしています。今のところ月曜日に13問、火曜日に15問、水曜日に14問、木曜日に17問の問題を解きました。金曜日にあと何問解けばよいでしょうか?

<式>

15×5=75

75−(13+15+14+17)=16

<答え>

16問

<解説>

1日平均15問の問題を解くことを目標にした場合、月曜日~金曜日までの5日間で何問解く必要があるのかを求めます。合計を求めるので、合計=平均×個数の式にあてはめて、15×5=75(問)と求めることができます。

次に、合計から、月曜~木曜までに解いた問題数をひきます。

【応用問題】数が大きいときの「平均」の求め方

大きい数の平均を求めるときは、計算が少し大変に感じるかもしれません。以下の例題のように、数が一定の数字以上で揃っている場合、それを超える数で「平均」を求めることで、ラクに計算できます。例題で詳しく見てみましょう。

<例題>

ケンタは立ちはばとびを全部で7回とびました。記録は、1回目が156cm、2回目が152cm、3回目が154cm、4回目が153cm、5回目が155cm、6回目が157cm、7回目が158cmでした。とんだ長さの平均は何cmですか?

<式>

(6+2+4+3+5+7+8)÷7=5

150+5=155

<答え>

155cm

<解説>

今回の問題では、記録がすべて150cm以上でした。そのため、150cmより長い部分の平均を求めてから、150cmにたすことで簡単に計算することができます。

「平均」の理解を深める学習法

「平均」は応用力が重要になるため、求め方の式を覚えるだけでなく、「平均」の意味をしっかりと理解することが大切です。応用力を身につけるためには、日常生活の中で平均を意識することが練習になるでしょう。ここでは、家庭で「平均」を勉強するときの学習方法を紹介します。

<「平均」の理解を深める学習法>

- 日常の中で「平均」の学習にふれる

- たくさんの問題を解く

- タブレット学習を使って自動でくりかえし学習する

日常の中で「平均」の学習にふれる

「平均」の概念を自然に身につけさせるには、日常生活の中での「体験」を通じて学ばせることが効果的です。たとえば、家庭内でお菓子を分ける場面で、「お菓子は平均何個になるかな?」とクイズ形式で問いかけると、子どもは「平均=等しい個数または数になるようにならすこと」だと理解しやすくなります。

さらに、「学校までかかる時間って、平均何分くらい?」と、通学時間の平均を考えさせることで、具体的な数値を扱う力も育ちます。このように遊び感覚で取り入れることで、子どもは「平均」を身近なものとして捉えられるようになるでしょう。

たくさんの問題を解く

「平均」の学習では、考え方を理解するだけでなく、「問題に数多くふれること」も欠かせません。実際にさまざまなパターンの問題を解くことで、式の使い方や計算の手順に慣れ、応用力も身についていきます。

特に、少しずつ難易度を上げながら解いていくことで、「平均」が何を表しているかという感覚が自然と養われていきます。繰り返し取り組むことで、ミスの傾向や苦手なポイントも自分で把握できるようになり、学習の効率も上がります。

タブレット学習を使って自動でくりかえし学習する

「平均」の学習において重要なのは、つまずいた部分をそのままにせず、繰り返し学ぶことです。タブレット学習では、理解が不十分な単元を自動で見つけてくれる機能により、苦手を克服しながら応用問題にも挑戦できる仕組みが整っています。

「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、アニメーションによる解説で視覚的に理解を深められるほか、基本から応用まで自動で繰り返し学習できます。保護者のかたは進捗を専用アプリで確認するだけでよく、忙しい家庭でも無理なく学習を継続できるのが魅力です。

「平均」は意味を理解することで伸ばせる

「平均」は、小学校の算数の中でも理解に差が出やすい単元のひとつです。単に「たしてわる」だけではなく、「ばらつきをならす」「全体から公平に判断する」といった思考力を育てる重要な学びでもあります。

ところが、「平均」を求める式だけを暗記し、本質的な意味を理解できずに応用問題でつまずいているケースも少なくありません。だからこそ、身近な題材を使って、「平均」の考え方をしっかり理解することが大切です。

忙しいご家庭では、「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」を活用することで、基本から応用までお子さまのペースで理解を深めることができます。ぜひ無料体験教材をお試しください。

- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。