- 学習法

約数とは?小学生にも

わかりやすい学習サポート術

小学校で学ぶ「約数」は、小学生がつまずきやすい単元のひとつです。さらに、「公約数」「最大公約数」「倍数」「公倍数」「最小公倍数」など、似た用語が多く登場するため、混乱しやすいこともつまずきやすい原因でしょう。

本記事では、「約数」の意味や求め方に加え、関連する用語との違い、例題、そして家庭でのサポート方法について紹介していきます。

<目次>

小学生が「約数」でつまずきやすい理由

「約数」は小学校5年生で初めて登場する単元で、つまずきやすい単元の1つです。その主な理由は、次の2つです。

<小学生が約数でつまずきやすい理由>

- 算数的な用語に慣れておらず、言葉の意味で混乱しやすい

- わり算・かけ算の基礎があいまいなまま応用に進んでしまう

算数的な用語に慣れておらず、言葉の意味で混乱しやすい

「約数」「倍数」「公約数」「公倍数」など、似た用語が一度に登場するため、それぞれの意味を正確に理解するのが難しく、混同してしまうことがあります。

わり算・かけ算の基礎があいまいなまま応用に進んでしまう

約数はある整数をわりきることができる整数という性質をもつため、かけ算やわり算の理解が不十分な状態では、正しく求めることができません。とくに文章題では、その傾向が顕著です。

こうした理由から、約数でつまずかないためには、用語の理解や基礎の確認が重要です。

約数とは?意味と求め方をわかりやすく解説

約数とは、ある整数をわりきることができる整数のことを指します。これは、わり算をしたときにあまりが出ずにぴったりわりきれる数という意味です。例えば、12の約数は「1、2、3、4、6、12」です。実際にわってみると、すべてきれいにわりきれることがわかります。

<12の約数>

- 12÷1=12

- 12÷2=6

- 12÷3=4

- 12÷4=3

- 12÷6=2

- 12÷12=1

一方で、12÷5=2.4のように、商が小数になる場合はわりきれても約数ではありません。必ず商が整数になってわりきれる数が約数です。

約数を見つけるポイント

約数を見つけるときには、次のような性質や考え方を押さえておくとスムーズに進められます。

<約数を見つけるポイント>

- 「1」とその数自身は必ず約数になる

- 約数の個数には限りがある

- かけ算の式で考える

- 実際に見て理解する

「1」とその数自身は必ず約数になる

どんな整数も、「1」とその数自身ではわりきれるため、必ずこの2つは約数に含まれます。先ほどの12でも、1と12は約数でした。

約数の個数には限りがある

倍数はかけ算で求めるのでどこまでも続きますが、約数の個数は有限です。ある整数に対して、いくつかしか存在しません。

かけ算の式で考える

約数は、基本的にはわり算でわりきれる数を探して求めます。例えば、「12」の約数を求めるときは、「12÷1」「12÷2」…というように1から順にわっていき、あまりが出ないものを見つけますが、この方法だと数が大きくなったとき、時間がかかってしまいます。そこで、かけ算の式で考える方法をご紹介しましょう。例えば、「1×12」「2×6」「3×4」など、積が「12」になるような組を探すと、見落としなく約数を求めることができます。

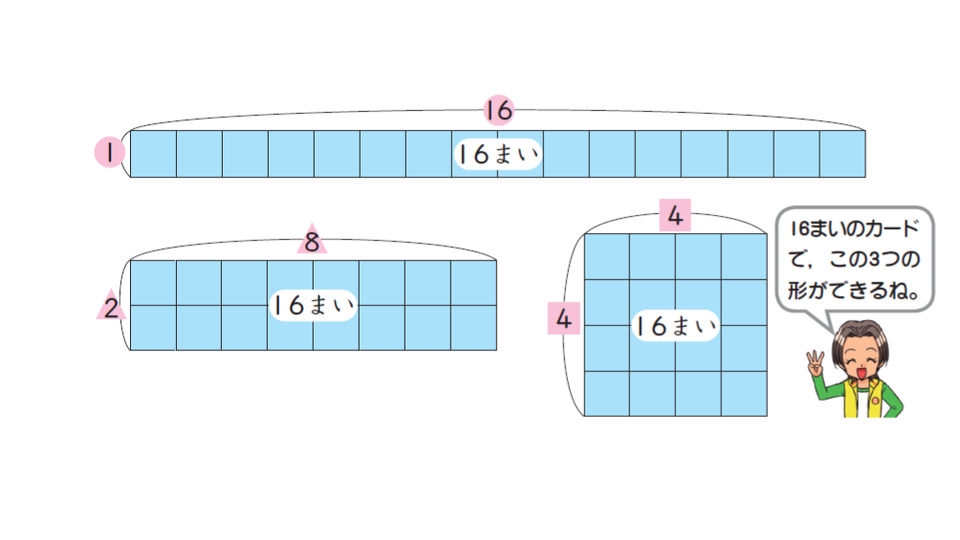

実際に見て理解する

同じ大きさの正方形のカードを使って目で見て理解するのも効果的です。ある枚数のカードで長方形や正方形の形を作るとき、たてやよこに並べる数は、その数の約数にあたります。「あまりなくわりきれる」という意味を、視覚的にとらえられます。

約数を利用する場面

約数は、ある整数をわりきることができる整数のことを指します。例えば、「16」の約数を求める場合、「16÷□=整数」となるときの□が「16」の約数です。以下の例題で確認してみましょう。

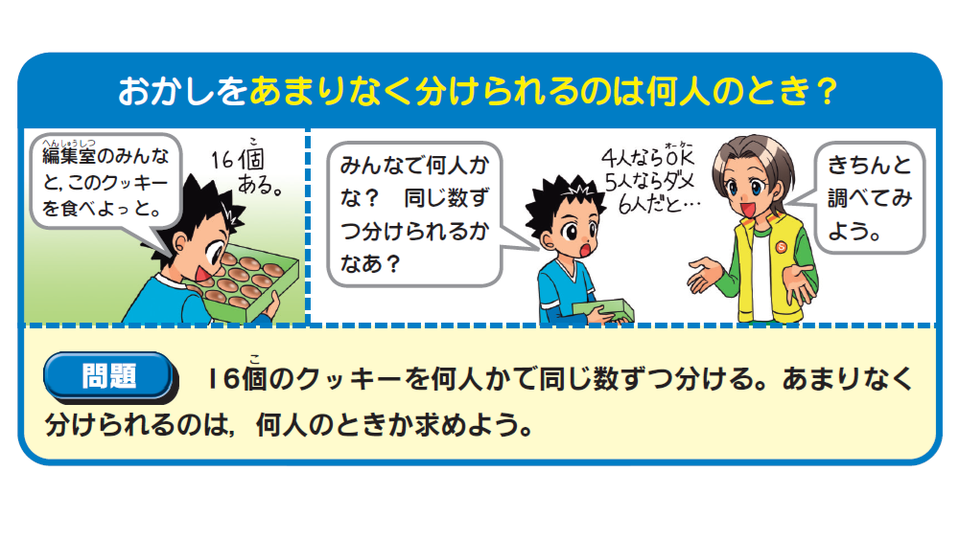

<例題>

16個のクッキーがあります。このクッキーをみんなで同じ数ずつ分けるとしたら、あまりなく分けられるのは何人のときでしょう?

<答え>

1人、2人、4人、8人、16人

<解説>

16個のクッキーを全員が同じ数ずつになるように分けられる人数を考えるには、16をわりきることができる数、つまり16の約数を見つけます。わり算をして、あまりが出ない人数を探してみましょう。

わりきれるのは、以下の5つの式です。

- 16÷1=16

- 16÷2=8

- 16÷4=4

- 16÷8=2

- 16÷16=1

16の約数は1、2、4、8、16だから、あまりなく分けられるのは1人、2人、4人、8人、16人のときだと求められます。このように、「□個のものを何人で同じ数ずつあまりなく分けられるか」を考える場面で約数は利用されます。

「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、間違えた問題を繰り返し復習できるため、つまずきやすい単元でも、理解を深めながら無理なく習得できます。

詳しくは以下より無料体験教材と資料を請求してみてください。

【応用問題】約数を利用する場面|公約数と最大公約数

ある2つ以上の整数の共通な約数をその2つの整数の公約数といいます。また、そのうち最も大きい数が「最大公約数」です。以下の例題を解いて見ていきましょう。

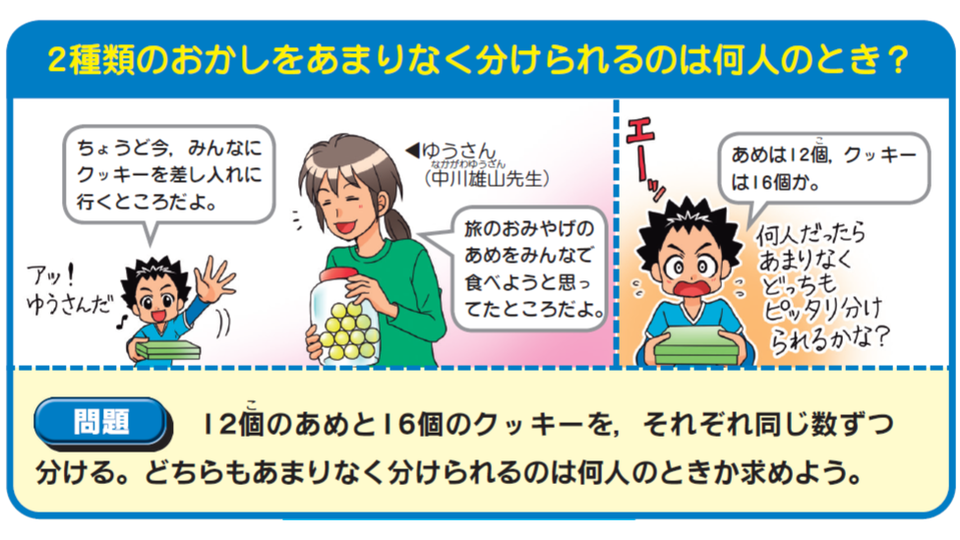

<例題>

12個のあめと16個のクッキーがあります。これらをみんなでそれぞれ同じ数ずつ分けるとき、あめとクッキーどちらもあまりなく分けられるのは、何人のときでしょう?

<答え>

1人、2人、4人

<解説>

この問題では、12個のあめと16個のクッキーをそれぞれ同じ数ずつどちらもあまりなく分けられる人数を考えます。つまり、12と16の両方をわりきることができる整数「12と16の公約数」を求めるということです。

公約数を求めるためには、まずそれぞれの約数を見つけます。

- 12の約数:1、2、3、4、6、12

- 16の約数:1、2、4、8、16

この中で両方に共通している数(=公約数)は、1、2、4です。したがって、1人、2人、4人なら、あめもクッキーもそれぞれ同じ数ずつあまりなく分けることができます。

また、この中で一番大きな数である「4」が、最大公約数です。1人、2人、4人で分けられるけれど、できるだけ多くの人数で分けたい場合は「4人」ということになります。

【チャレンジ問題】倍数と公倍数、最小公倍数

約数を理解したら、合わせて知っておきたいのが「倍数」「公倍数」「最小公倍数」です。それぞれの意味を以下にまとめました。

<倍数・公倍数・最小公倍数の意味>

- 倍数:ある整数に整数をかけてできる数のこと

- 公倍数:2つ以上の整数に共通する倍数のこと

- 最小公倍数:公倍数の中で一番小さい数

これらは小学校5年生で約数と同時に学ぶため、子どもが混同しやすい単元となっています。以下の例題で確認していきましょう。

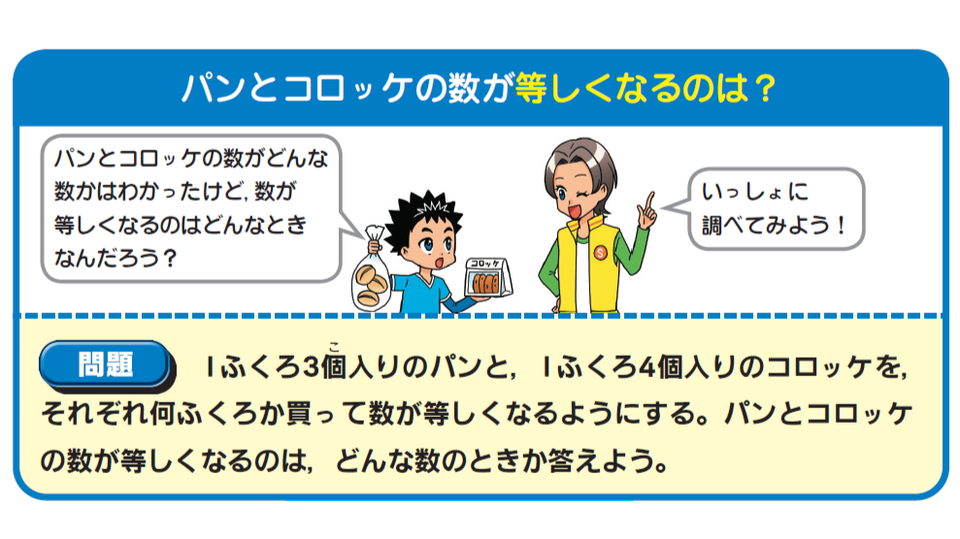

<例題>

1ふくろ3個入りのパンと、1ふくろ4個入りのコロッケがあります。それぞれ何ふくろか買って、パンとコロッケの数が等しくなるようにするとき、パンとコロッケの数は何個になるか、少ない方から2つ答えましょう。

<答え>

パンとコロッケの数が最初に等しくなるのは12個のとき

次に数が等しくなるのは24個のとき

<解説>

この問題では、パンの数とコロッケの数が同じになるときの個数を考えます。「3個入りのパン」なのでパンの個数は「3の倍数」になり、「4個入りのコロッケ」なのでコロッケの個数は「4の倍数」になるので、「3の倍数」と「4の倍数」を書き出して、共通している数(=公倍数)を見つけることがポイントです。

まず、それぞれの倍数を確認します。

- 3の倍数(パンの数):3、6、9、12、15、18、21、24、…

- 4の倍数(コロッケの数):4、8、12、16、20、24、…

この中で共通している数、つまり公倍数は、12、24、…

また、3の倍数と4の倍数を小さいほうから順に書き出したとき、はじめてどちらにもある数を最小公倍数といい、この場合は12が該当します。次に数がそろうのは24です。これは最小公倍数である12の2倍で、公倍数は最小公倍数の倍数になっていることがわかります。

家庭でできる学習サポート

ここでは、学校で学ぶ「約数」の考え方を、家庭でも無理なく身につけられる方法をご紹介します。

<家庭でできる学習サポート>

- 日常生活の中で約数にふれる機会をつくる

- 問題演習の習慣をつける

日常生活の中で約数にふれる機会をつくる

「約数」は、日常生活の中でも体験できます。例えば、お菓子を配るときに「何人だと同じ数ずつ分けられるかな?」と問いかけることで、「わりきることができる数=約数」という感覚が自然と身につきます。また、「1人分の数×人数=全体の数」という式に気づくことで、かけ算とわり算の関係も理解しやすくなります。無理に教え込まず、生活の中で自然に声かけをすることが理解を深めるポイントです。

問題演習の習慣をつくる

日常生活での体験は、約数の考え方を理解する入り口としてとても有効です。ただし、学んだことをしっかり定着させるには、問題演習による反復練習も欠かせません。 タブレット学習や市販の問題集を活用することで、日常体験で得た感覚を知識として身につけることができます。特に「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」は、間違えた問題を自動で復習に組み込む仕組みがあるため、苦手を放置せずに着実に克服できるのが特長です。

約数の理解は、算数の土台をつくる大切なステップ

約数は、算数の基礎として非常に重要な単元です。倍数や公約数、最小公倍数といった似た用語とあわせて整理することで、より深い理解につながります。

忙しいご家庭でも、日常の声かけやタブレット学習を取り入れることで、無理なく学習をサポートすることが可能です。「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」なら、自宅でくり返し学べる仕組みで、つまずきやすい単元も着実に定着します。ぜひ入会をご検討ください。

- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。