- 学習法

四捨五入のやり方は?

意味や簡単な方法、問題例などをわかりやすく解説

小学校で習う「四捨五入」は、算数の中でもつまずきやすい単元のひとつです。「どの位を見て、どう判断するのかがわからない」と、お子さまが戸惑う場面も少なくありません。保護者のかたにとっても、わかりやすく教えるのは意外と難しいものです。

この記事では、四捨五入の意味ややり方、子どもがよくつまずくポイントを解説。お子さまの理解を深め、自信を育てる学びのサポートとして「進研ゼミ小学講座」もご紹介します。

<目次>

四捨五入の意味

四捨五入とは、ある数値をおよその数(がい数)で表すための方法の1つです。

「四捨」は「4以下の数のときは切り捨てる」、「五入」は「5以上の数のときは切り上げて1つ上の位に入れる」という意味で、数をわかりやすく整理するために使われます。

例えば、人数や金額などで細かい数値でなく、約何万人や約何千円など、およその数で表したいときに活用されます。

小学校では「がい数」を求める際に使われる

四捨五入は、小学校では「がい数(概数)」を求めるときに学びます。がい数とは、「だいたい◯◯くらい」と表したおよその数のことです。

がい数を求める問題には、「千の位で四捨五入してがい数にしなさい」「千の位までのがい数にしなさい」「上から2けたのがい数にしなさい」など、いろいろな言い方の問題文があるので、問題文からどんながい数にするのかを判断し、それに対応する必要があります。

なお、教科書に沿って学べる「進研ゼミ小学講座」では、四捨五入のようなつまずきやすい単元も、タブレット教材で視覚的にわかりやすく学ぶことができます。お子さまのペースに合わせて理解を深め、自信を持って取り組めるようサポートしてくれます。

3ステップで覚える!四捨五入のやり方

四捨五入の意味はシンプルですが、子どもにとってはどこで四捨五入すればいいのかわかりにくいかもしれません。実は、たった3つの手順を覚えるだけでスムーズに四捨五入できるようになります。

<手順>

「○の位までのがい数」「上から○けたのがい数」にする場合

- どの位までのがい数にするのか確認する

- その位の1つ下の位(右隣り)の数字を見る

- 求める位の右隣の数字が5以上なら、求める位に1をたしてそれより右の数字をすべて0にして切り上げる。4以下なら、求める位より下の数字をすべて0にして切り捨てる

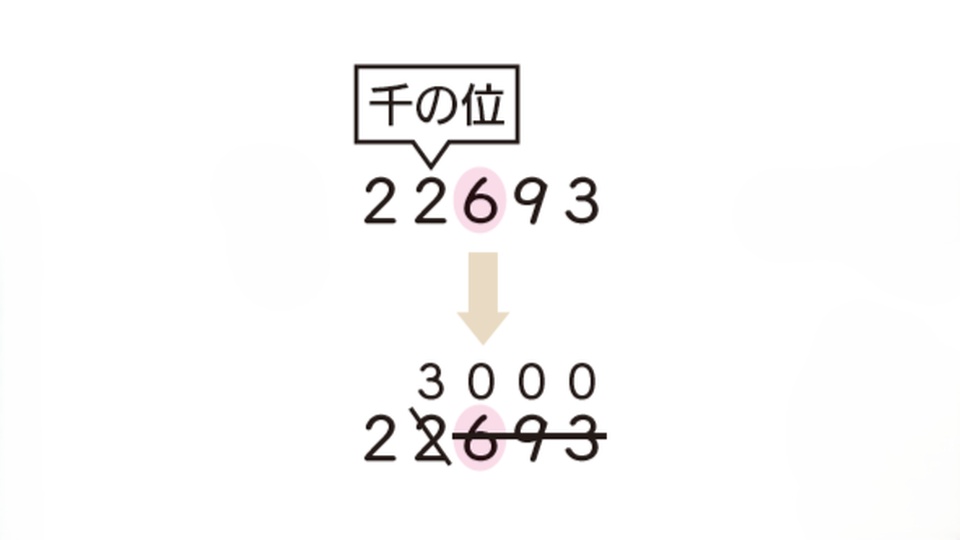

例えば、22693を千の位までのがい数にするときは、1つ下の位である百の位の「6」を四捨五入します。6は「5以上」なので千の位の2を1大きくして、それより下の位をすべて0にします。

切り捨てる場合

<例題>

令和2年に調べた市町村の人口(790718人)を四捨五入して、上から2けたのがい数にしましょう。

<手順>

- 上から2けたのがい数なので、求める位は上から2けた目の数字(9)の位までであることを確認する

- 四捨五入するのは右隣の位なので、上から3けた目の位の「0」を見る

- 0は「4以下」なので切り捨てる。上から2けた目の位(9)はそのまま、その右側の数字はすべて「0」にする

<答え>

- 約790000人

切り上げる場合

<例題>

令和2年に調べた市町村の人口(172710人)を四捨五入して、上から1けたのがい数にしましょう。

<手順>

- 上から1けたのがい数なので、求める位は上から1けた目の数字(1)の位までであることを確認する

- 四捨五入するのは右隣の位なので、上から2けた目の位の「7」を見る

- 7は「5以上」なので切り上げる。上から1けた目の位(1)に1をたして「2」に、その右側の数字はすべて「0」にする

<答え>

- 約200000人

四捨五入が用いられている例

四捨五入は、日常生活の中でもよく使われています。ここでは、小学生にもなじみのある代表的な3つの例をご紹介します(※円周率や平均は5年生で学習します)。

円周率

算数でよく出てくる「円周率」は、実際には「3.14159…」と小数点以下の数が無限に続く数(無理数といいます)です。しかし、小学校の授業ではこの数を扱いやすくするために、小数第三位で四捨五入して「3.14」として使います。

平均値

テストの平均点や成績表などでは、小数点以下が長く続く場合に見やすさを優先して四捨五入したがい数が使われます。例えば、「73.666…」という数値は、四捨五入して「73.7点」とすることが一般的です。

消費税の計算

お店での会計時にも四捨五入は登場します。例えば、消費税込みの価格が「2728.6円」だった場合、市四捨五入して「2729円」になることがあります。

また、レジの設定やお店によっては、四捨五入ではなく、切り上げや切り捨てが行われることもあります。

解説付き!実際の問題で練習してみよう

四捨五入の考え方がわかったら、実際の問題で練習してみましょう。何度もくり返すことで、問題に合ったがい数の求め方がしっかり身につきます。

<例題>

22693を四捨五入して、上から1けたのがい数にしましょう。

<手順>

- 上から1けた目の数字は「2」。

- 右隣の位(千の位)である「2」を四捨五入する。

- 2は4以下なので、切り捨てる。

<答え>

- 約20000

<例題>

19161を四捨五入して、一万の位までのがい数にしましょう。

<手順>

- 一万の位の数字は「1」。

- 右隣の位(千の位)である「9」を四捨五入する。

- 9は5以上なので、切り上げる。

<答え>

- 約20000

<例題>

3月の入館者数74088人を四捨五入して、千の位までのがい数にしましょう。

<手順>

- 千の位の数字は「4」。

- 右隣の位(百の位)である「0」を四捨五入する。

- 0は4以下なので、切り捨てる。

<答え>

- 約74000人

<【応用】例題>

サッカースタジアムのある日の入場者数は32459人でした。約何万人といえるでしょう。

<手順>

- 約何万人か問われているので、一万の位までのがい数にする。一万の位の数字は「3」。

- 右隣の位である千の位を見ると「2」。

- 2は4以下なので、切り捨てる。

<答え>

- 約3万人(約30000人)

<【応用】例題>

美術館のある日の入館者数は75342人でした。約何万人といえるでしょう。

<手順>

- 約何万人か問われているので、一万の位までのがい数にする。一万の位の数字は「7」。

- 右隣の位である千の位を見ると「5」。

- 5は5以上なので、切り上げる。

<答え>

- 約8万人(約80000人)

つまずいている子どもへの教え方

四捨五入の学習では、混乱してしまう子も少なくありません。ここでは、よくあるつまずきポイントと、その教え方のコツを紹介します。

どの位の数字を見て四捨五入すればいいか分からない

四捨五入の問題では、「千の位で四捨五入しなさい」や「千の位までのがい数にしなさい」といった表現がよく出てきます。一見似ているようですが、見るべき数字が異なります。

例えば、「千の位で四捨五入」と書かれていれば、千の位の数字を四捨五入します。一方、「千の位までのがい数」となっている場合は、「千の位の数字まで残すようにする=百の位で四捨五入する」という意味です。ここで混乱してしまい、「千の位で」と同じように捉えてしまう子も少なくありません。

「○の位までのがい数」「上から○けたのがい数」となっている場合は、まず、求める位の右横に縦線をひくと、縦線の右の数字を四捨五入することがわかりやすくなります。問題文をよく読んで、どの数字を四捨五入するかがわかったら、すぐにその数字に◯をつけるよう声をかけると、ミスを防ぐことができるでしょう。

「切り上げ」「切り捨て」の基準が分からなくなる

「5以上は切り上げ、4以下は切り捨て」というルールは、覚えたつもりでも混乱してしまうことがあります。そのようなときは、実生活の中で「およそ◯円」や「だいたい◯個」という表現を使い、四捨五入をいっしょに体験してみることがおすすめです。

例えば、スーパーで「このお菓子は270円だから、だいたい300円だね」などと会話の中に取り入れると、学びが身近に感じられます。また、まちがえたときも「どうしてそう思ったの?」とやさしく聞いて、お子さまの考えを肯定的に受け止めるよう心がけましょう。

つまずきやすい「四捨五入」は、楽しく学べる環境づくりが大切

四捨五入は、小学生がつまずきやすい単元のひとつです。保護者のかたはすぐに正解へ導こうとするのではなく、子どもの混乱や疑問にいっしょに向き合う姿勢が大切です。

学習内容がわからないと、不安を感じたり、自信をなくしてしまったりすることもあります。だからこそ、「できた!」という小さな成功体験を家庭で積み重ねることが、お子さまの前向きな学習姿勢を支える力になります。

教科書に対応した「進研ゼミ小学講座」なら、四捨五入のようなつまずきやすい単元も、お子さま一人ひとりのペースに寄り添って学ぶことができます。

「進研ゼミ小学講座」のタブレット教材「チャレンジタッチ」では、アニメーションや音声を使って、考え方をわかりやすく解説。1回7~15分から無理なく取り組める構成で、「わかる楽しさ」を自然に引き出し、自信へとつなげていきます。

- ここでご紹介している教材・サービスは2026年1月現在の情報です。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容・お届け月などは変わることがあります。